这不是阴谋,不是八卦,而是,一个美国女生走进法国超市,被一排棉条惊掉下巴,然后录了个小视频,点燃了一场横跨大西洋的月经用品大讨论。

你以为卫生用品是个早就没啥好说的话题?

这一切都始于一个叫Brenttanye的美国博主。她现在旅居法国巴黎,某天走进超市,随手买了一盒卫生棉条。

回到住处,她拆开包装,却愣住了,然后一脸惊讶地拍起了小视频:“你们必须看这个!”

她在视频里紧张兮兮地举起那个没什么存在感的小棉团,“这是……一个没有导管的棉条??”

她的眼神就像刚见到外星文明,话语里满是困惑与惊恐:“我刚开始真的不知道该怎么用。要自己……手动?!”

她的眼神就像刚见到外星文明,话语里满是困惑与惊恐:“我刚开始真的不知道该怎么用。要自己……手动?!”

视频发出后,迅速突破了700万播放量,评论区炸锅。

视频发出后,迅速突破了700万播放量,评论区炸锅。

有美国网友刷屏:“没导管,这也太不卫生了吧!居然要用手?”

而来自欧洲的网友则集体发出了地理歧视式反击:“你们才是奇怪好吧,我们这边一直就是这样用的。”

于是,一场围绕“导管 VS 无导管”的全球性棉条大讨论正式开启。

👉 一种是我们熟悉的“美国式”——带塑料或纸质导管,用来插入体内,使用者手几乎不需要接触棉条本体;

👉 另一种是“欧洲式”——就是棉条本体加一根棉线,全靠手指操作,没有任何辅助工具。

👉 另一种是“欧洲式”——就是棉条本体加一根棉线,全靠手指操作,没有任何辅助工具。

在美国,超过90%的女性使用有导管的版本,塑料材质居多,也有人使用纸质的一次性导管。

在美国,超过90%的女性使用有导管的版本,塑料材质居多,也有人使用纸质的一次性导管。

而在德国、法国、奥地利等欧洲国家,尤其是年轻一代,基本都是用无导管的棉条,她们习惯那种环保、小巧、实用的“指尖版”。

所以,Brenttanye在法国超市买到的“无导管棉条”,在欧洲几乎就是常规操作,而在她眼里,却像是来自19世纪的奇怪物品。

那么,为什么会有这么大的差异呢?

那么,为什么会有这么大的差异呢?

原因很简单:性教育、身体教育和商业推广方式的差异。

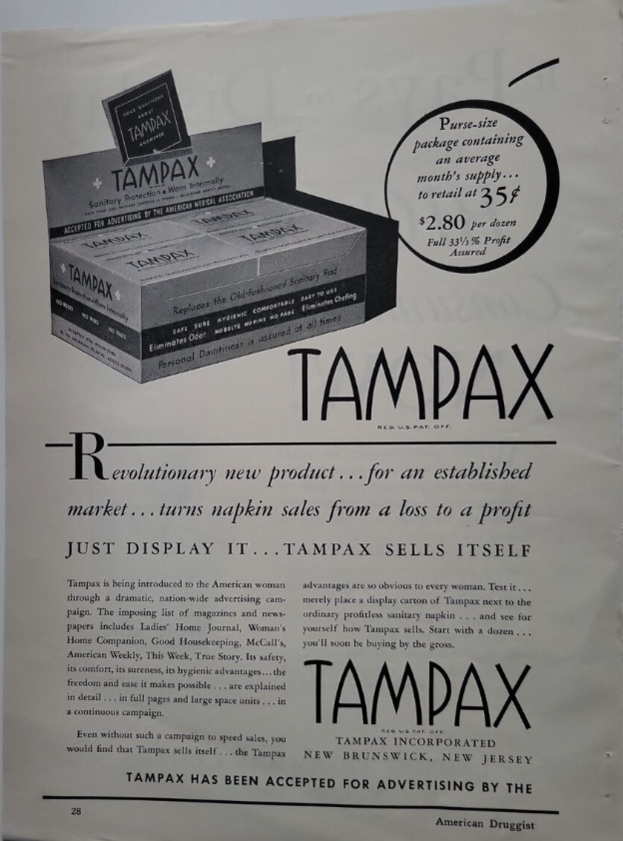

在美国,主流性教育相对保守,很多学校甚至避谈生理细节,更别说“自己动手”的技巧。而市场方面,大品牌如Tampax和Playtex从上世纪中期就以“卫生、安全、无接触”为卖点,大量铺货带导管产品。

导管在广告里被形容为“文明”、“便捷”、“更干净”,于是成为了默认选项。

而在欧洲,尤其是德国和法国,性教育更加坦率。女孩们更早被教导如何理解身体、接纳身体,也更容易接受用手指进行插入式卫生用品的使用方式。

而在欧洲,尤其是德国和法国,性教育更加坦率。女孩们更早被教导如何理解身体、接纳身体,也更容易接受用手指进行插入式卫生用品的使用方式。

一个在美国家喻户晓的品牌Tampax,很多法国女生可能根本没用过。相反,在欧洲家喻户晓的o.b.,是“无导管棉条”的代表选手。

其实,棉条的“导管”与“无导管”之争,不止是地理分野,更有着非常有趣的历史源头。

其实,棉条的“导管”与“无导管”之争,不止是地理分野,更有着非常有趣的历史源头。

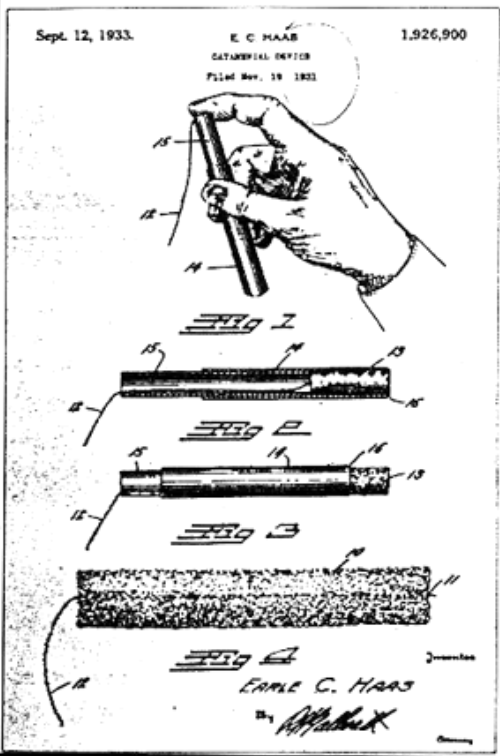

先来看看1933年的美国。

当时,骨科医生Earle Haas发明了第一款带导管的卫生棉条。他设计这款产品的初衷非常“直男”——为了避免女性“直接接触身体”。

他甚至使用了两个纸管组成“插入系统”,把卫生棉条变成了一个小型投掷装置。

他甚至使用了两个纸管组成“插入系统”,把卫生棉条变成了一个小型投掷装置。

这个设计最早并没有火起来,但后来他将专利卖给了女企业家Gertrude Tendrich,

这个设计最早并没有火起来,但后来他将专利卖给了女企业家Gertrude Tendrich,

后者创建了Tampax,产品大卖,一举成为行业霸主。

后者创建了Tampax,产品大卖,一举成为行业霸主。

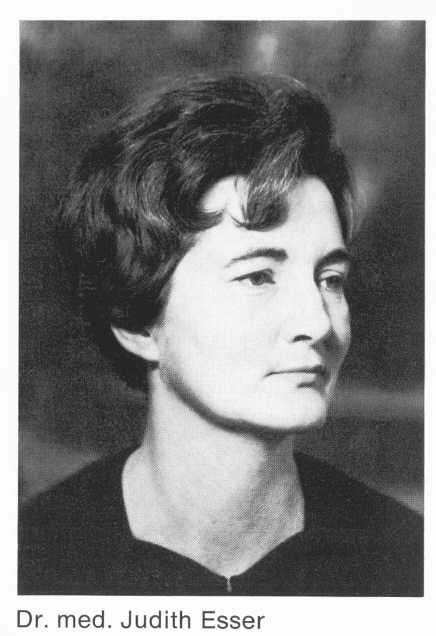

而卫生棉条在欧洲的发展还要等到1950年代的德国。

而卫生棉条在欧洲的发展还要等到1950年代的德国。

彼时,妇科医生Judith Esser-Mittag觉得“导管这种东西太麻烦了”,便设计出直接用手插入的棉条——简单、直接、环保。

这个产品后来以“o.b.”(德语 ohne Binde,意为“无护垫”)命名上市,迅速在德国与法国获得成功,并成为欧洲主流。

这个产品后来以“o.b.”(德语 ohne Binde,意为“无护垫”)命名上市,迅速在德国与法国获得成功,并成为欧洲主流。

所以,从根源上来说,美国的棉条设计逻辑就是“手不接触身体更好”,而欧洲的逻辑则是“我们自己的身体,自己动手才是真掌控”。

所以,从根源上来说,美国的棉条设计逻辑就是“手不接触身体更好”,而欧洲的逻辑则是“我们自己的身体,自己动手才是真掌控”。

不过,Brenttanye在她的后续视频中提到:

“等一下……那种塑料导管,每用一根棉条就要扔一个塑料壳??”

这一句,让环保意识拉满的欧洲网友拍案而起,她们开始在评论区发起灵魂拷问:

这取决于具体的欧洲国家和相关法规,但总体来说,欧洲很多国家都非常重视可持续发展。我本人是两个协会的成员,个人在荷兰的商店里从未见过带导管的卫生棉条。

Tampax 对环境不好,塑料太多,根本没必要——我们有手指啊。

Tampax 对环境不好,塑料太多,根本没必要——我们有手指啊。

美国的棉条几乎全部都带导管,真是太夸张了!!在澳大利亚,确实也有带导管的选项,但通常只是给刚开始来月经、还不太习惯用手的青少年女孩准备的……我们这边市面上大概90%的棉条其实都是不带导管的。

美国的棉条几乎全部都带导管,真是太夸张了!!在澳大利亚,确实也有带导管的选项,但通常只是给刚开始来月经、还不太习惯用手的青少年女孩准备的……我们这边市面上大概90%的棉条其实都是不带导管的。

而这还不仅是环保问题。很多网友还提到了价格差异问题。

而这还不仅是环保问题。很多网友还提到了价格差异问题。

Brenttanye表示,在纽约,一个18枚装的棉条可以卖到12美元以上;而在法国,24枚装只要2欧元不到。

是的,你没有听错。根据网友们的的说法,法国,不,整个欧洲的棉条都比美国便宜、环保、不带塑料壳,很多地区还能免费领取。

是的,你没有听错。根据网友们的的说法,法国,不,整个欧洲的棉条都比美国便宜、环保、不带塑料壳,很多地区还能免费领取。

苏格兰的公共场所免费提供经期用品。

你也可以通过当地市政机构直接申请,让他们把月经用品送到你家门口。我住的地方(福尔柯克)是通过市政官网申请的,可以领取卫生巾、棉条、月经杯和月经裤!

你也可以通过当地市政机构直接申请,让他们把月经用品送到你家门口。我住的地方(福尔柯克)是通过市政官网申请的,可以领取卫生巾、棉条、月经杯和月经裤!

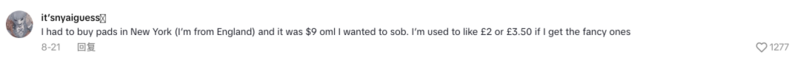

我在纽约买卫生巾的时候(我来自英国),花了9美元,我当时都快哭了。我以前买高档卫生巾的话,大概要2英镑或3.5英镑。

我在纽约买卫生巾的时候(我来自英国),花了9美元,我当时都快哭了。我以前买高档卫生巾的话,大概要2英镑或3.5英镑。

在美国看到一包10根的棉条卖16美元……整整16美元?!!在法国差不多只要3欧元!

在美国看到一包10根的棉条卖16美元……整整16美元?!!在法国差不多只要3欧元!

此刻,感觉美国网友会集体崩溃:“我们一直都在被收割韭菜吗??”

此刻,感觉美国网友会集体崩溃:“我们一直都在被收割韭菜吗??”

除此之外,还有一个问题需要讨论:卫生问题,到底谁更“干净”?

很多美国用户的第一反应是:“用手不脏吗?”

这其实也算人之常情,但医学专家的说法是:“其实两个版本都一样干净——前提是你洗了手。”

法国妇科医生Johanna Janku明确表示:

法国妇科医生Johanna Janku明确表示:

导管棉条不是更卫生,只是“看起来更卫生”;无导管棉条,如果配合正确清洁手部操作,也完全没有问题。

真正影响健康的是:插入时机是否合适、时间是否太长、是否选对流量型号。

所谓“看起来更安全”的背后,其实是文化心理差异,而不是科学结论。

说到底,每种用品都有它的适配人群。

有的人喜欢用导管,有人更喜欢月经杯,有人宁愿坚持用卫生巾,还有人爱上了新式的月经内裤。

只要方式科学、定期更换、保持清洁,你喜欢哪种,就选哪种。

只要方式科学、定期更换、保持清洁,你喜欢哪种,就选哪种。

但我们必须承认的一点是:很多女性“没有得选”,她们只是从小被教育、被灌输、被推销了某一种方式,从来没有见过、试过、了解过其他版本。

所以这场“棉条文化冲突”才显得如此热烈,因为它其实是一次关于身体的重新认知,一次跨文化的性别教育互相照镜,也许还是一次女性自己对身体掌控权的小型觉醒。

Brenttanye的视频看起来轻松搞笑,像是个“小姑娘初次见世面”的迷糊戏码,但背后却反射出一连串大问题:

Brenttanye的视频看起来轻松搞笑,像是个“小姑娘初次见世面”的迷糊戏码,但背后却反射出一连串大问题:

比如,为什么环保话题总是在消费品设计上被忽略?为什么女性的身体自主权,在选择“插不插导管”的小细节上都被人规训?为什么有的国家能提供免费卫生用品,有的却还当奢侈品卖?

这些讨论,不是棉条能解决的,但棉条点燃了它们。

而每一个意识到“原来还可以这样”的人,或许就是这场“觉醒”的开始。